こんにちは。意識低い系ミュージシャンの龍ちゃんです。

「とにかく楽に音楽をする」をモットーに、音楽に役立つ情報を発信しています。

今回の記事は音楽やるなら必修の「コードネームの読み方解説編」第三弾です。

コードネームを読んでいくには順を追ってポイントを押さえていく必要があります。

前回の「トライアド」の記事までを理解できた人が対象になっています。

音楽の専門用語を理解するには他の専門用語をきちんと理解しておく必要があるので、焦らずいきましょう。

前回までの復習+今回の導入

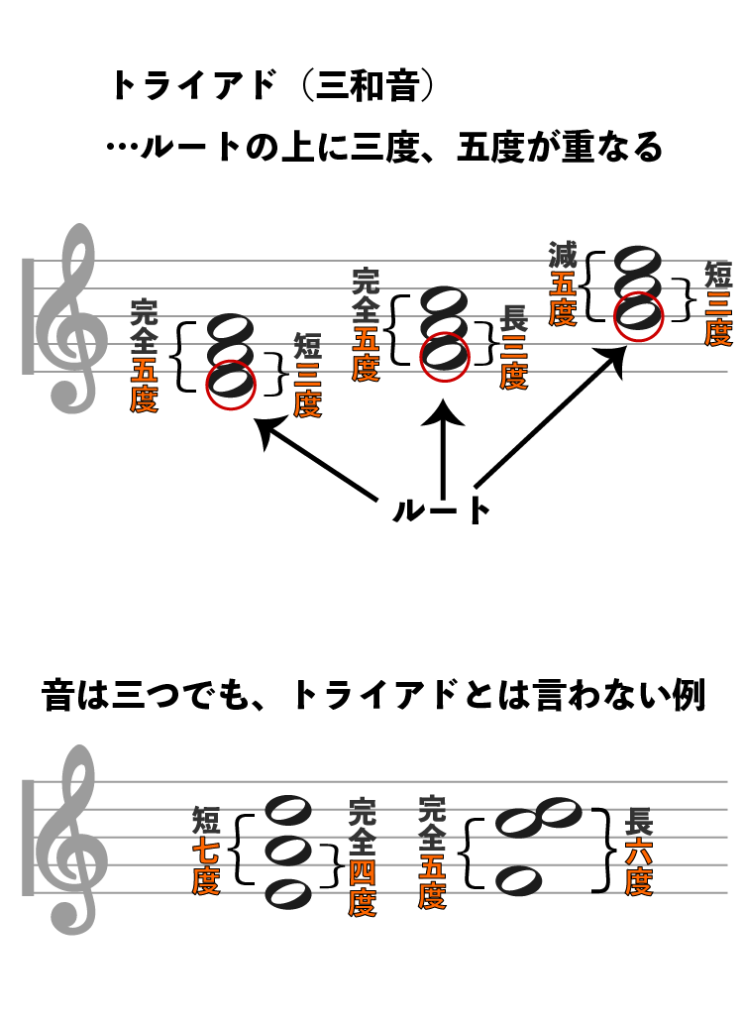

コードネームは構造に階層のようなものが存在し、第一段階が音名で示されるルート、第二段階がその直後に示されるトライアドであるということを前回の記事までで紹介してきました。

トライアド、三和音とはルートを一度として三度、五度が積み重なって出来る和音で、三度、五度の種類によってメジャー、マイナーなどなど名前がついていて、情緒や役割が違ってきます。

さて、コードネームとは度数的に上に向かって名前が決まっていくので、ここからの記事では順当にいってトライアドの上の構造になります。1,3,5度とここまで来たら、次は同じく奇数の7、というのは何となくわかりますね。

今回解説するコードネームの要素は「セブンス」です。

セブンスコード

本記事ではセブンスというコードについて解説します。

表記としてはCm7、D7、E♭M7などです。よく目にすると思います。

セブンスとは上に述べた通り、ルートを一度をした時の七度の音です。

とある理由から理論的に非常に重要な意味を持っていて、なおかつかなりのややこしさを抱えています。

前回の記事のようにいきなり構造の話をしてしまうのではなく、成立の歴史を順を追って解説していくことにします。

話はクラシック音楽にまでさかのぼります。

ピアノが家庭に普及した古典派と呼ばれる時代に、

「コード+メロディ」

という構造は一般的になりました。

音楽家の名前を挙げるとハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンです。

この時代の音楽理論は「和声法」と呼ばれ、今なおクラシック音楽における理論、技法として主要です。「機能和声」とも呼ばれますが、端的に言うと「音楽をコードの機能によって動いているものとして見る」という分析技法です。

具体的にコードがどのような機能を持っていると見るかというと、「緊張と弛緩のコントロール」です。

例えばキーCの曲においてCはⅠで弛緩、GはⅤで緊張の機能を持っている、などという言い方をします。

この例の通り、ダイアトニックコードにおけるⅤの和音は緊張の機能があるものとして見られます。

このことに関してはダイアトニックコードの記事などでもすでに述べた通りですが、それがなぜかという話までは踏み込んでいませんでした。

実は、Ⅴが緊張をつかさどる理由の一つが、このセブンスにあるのです。

ここではひとまずわかりやすくキーCとして話を進めていきます。

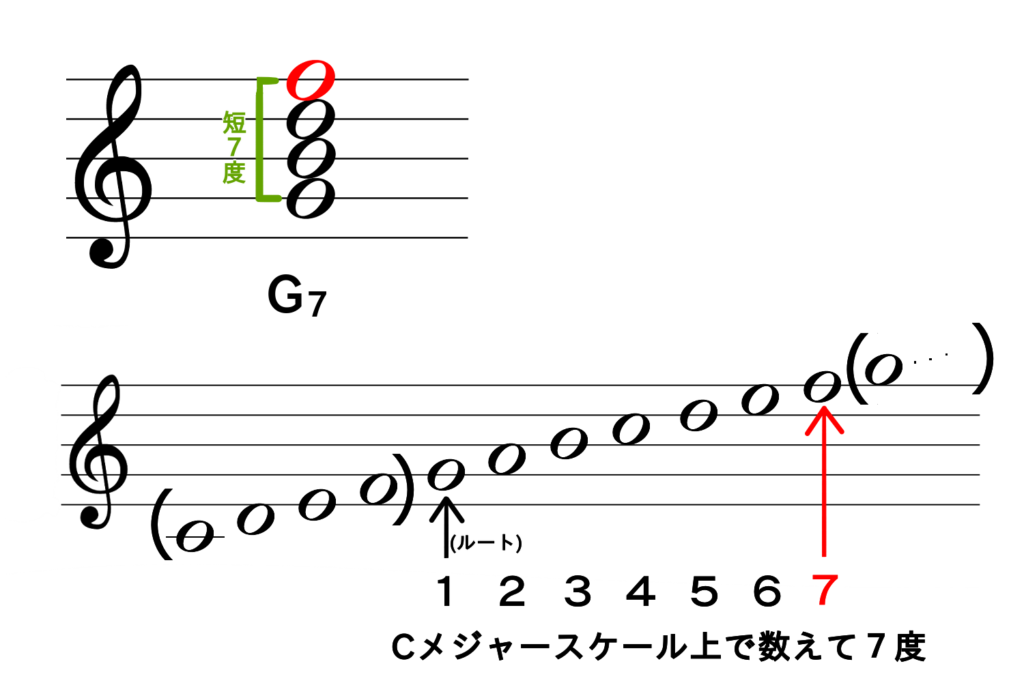

ⅤはGです。

このコードに、スケール上でルートのGから七度の音をくっつけてみます。

スケール上という制約があるので、Ⅴのルートから七度は自動的に短七度になります。

メジャースケールにおいては、Vにくっつける七度は、Gから短七度であるFの音です。

このコードをG7と呼びます。

読み方はGセブンスです。

このように、各キーのダイアトニックコードにおけるⅤに、ルートから見て短七度の音をくっつけて作られたコードを「ドミナントセブンス」と呼びます。

ただし「Gドミナントセブンス」とはあまり読みません。

ドミナントセブンスはその名の通りドミナント的機能、つまり緊張感があり、トニックに落ち着きたがる性質を持っています。

古典派以降の理論ではこのドミナントセブンス、日本語で属七和音と呼ばれるものがトライアドよりもより強い緊張の役割を担って音楽が構築されています。

試しに、トライアドのみで構成された音楽と、ドミナントセブンスを用いて構成された音楽を聞き比べてみてください。

後者の方が緊張と弛緩の違いがパキっとしているのが伝わるでしょうか。

前者のなだらかさに対し、段がハッキリしている感じがあると思います。

現時点ではいまいちわかりづらいかもしれませんが、違いを何等か認識してくれればそれで大丈夫です。

詳しい説明は置いておき、とりあえずドミナントセブンスには、音楽の緊張感を演出するといった明確な「機能がある」ということをまず抑えてください。

ちょっと高度な話

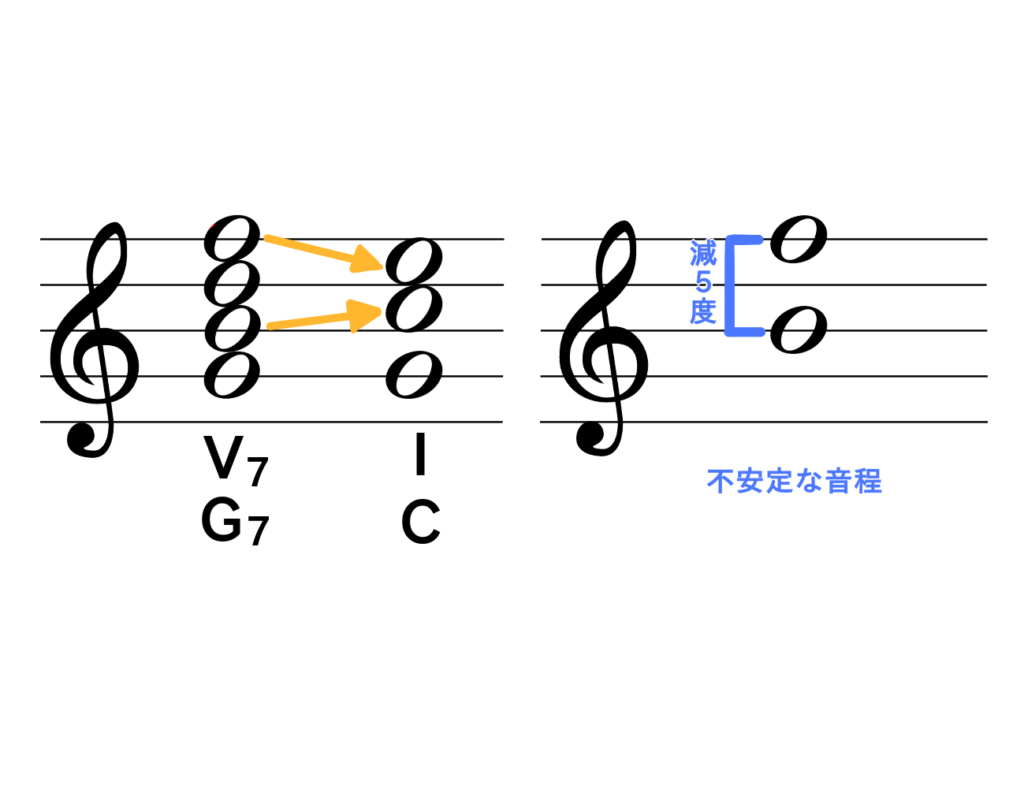

なぜこのような「緊張の機能が高まる」働きがあるのかというと、秘密はⅤの三度の音にあります。

この音は「導音」といい、半音上であるⅠのルートに強烈に行きたがる性質があります。

先ほど追加されたⅤのルートに対して七度の音は、この導音に対し「減五度」の音程なのです。

この「減五度」はとても不安定な響きで、もともとⅤが持っている「Ⅰに解決して落ち着きたい」という性質がより強まるのです。

Ⅴ7の三度、七度はそれぞれⅠの一度、三度に強烈に引き寄せられるのです。

古典派におけるセブンスといえばまずドミナントセブンスですが、この後ロマン派以降になると、音楽に新たなセブンスが現れます。

先ほどドミナントセブンスを作る際、ダイアトニックコードのⅤにルートから七度の音をくっつけるという発想でコードを作りました。

今度はその手順を、他のダイアトニックコードにも同じように行ってみます。キーは先ほどと変わらずCです。

ダイアトニックコードのⅠから順番に、Cにルートから七度であるBをつけ、Dmにルートから七度であるCをつけ…といった具合です。

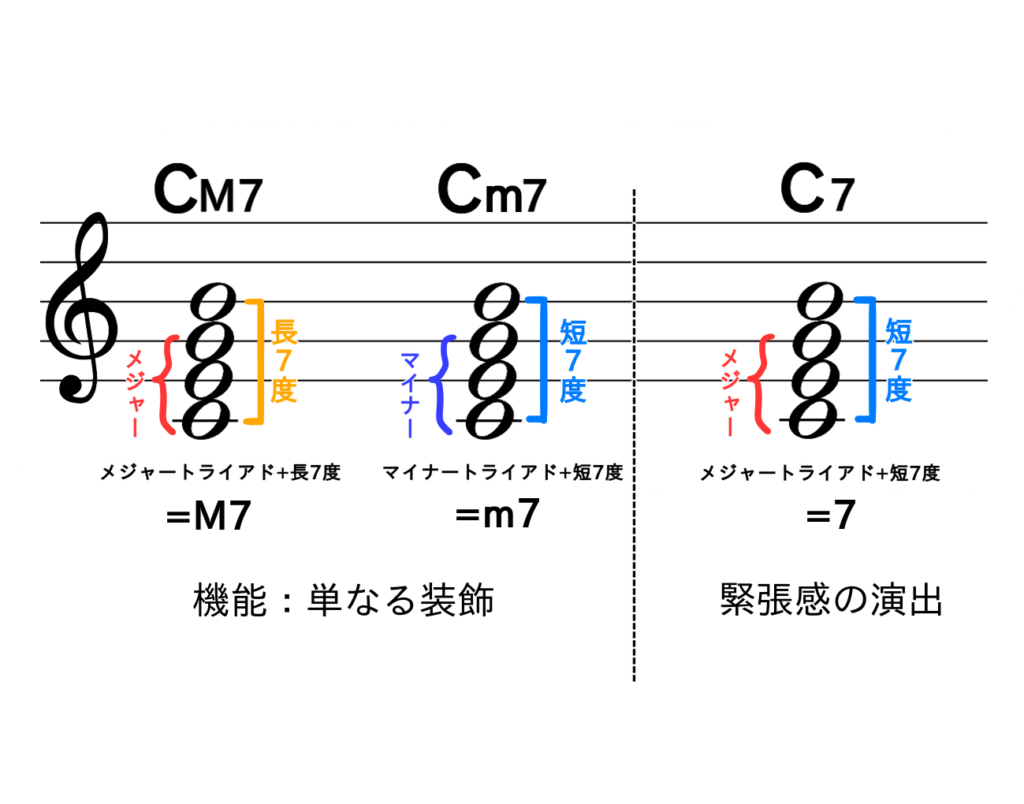

先ほどのドミナントセブンスにおいては、Ⅴというメジャーのトライアドに短七度、つまりマイナーセブンスがくっついているという構造になっていてそこの差がややこしかったのに対し、他のダイアトニックコードにおいてはわかりやすく、メジャーのトライアドにはメジャーセブンス、マイナー及びディミニッシュのトライアドにはマイナーセブンスがくっつくようになっています。

トライアドのメジャーにメジャーセブンスがくっついたコードはそのまま「M7」メジャーセブンスと呼ばれます。

キーCのダイアトニックコードではCM7とFM7です。

マイナーの方は「m7」マイナーセブンスと呼ばれます。

キーCのダイアトニックコードではDm7、Em7、Am7の三つです。

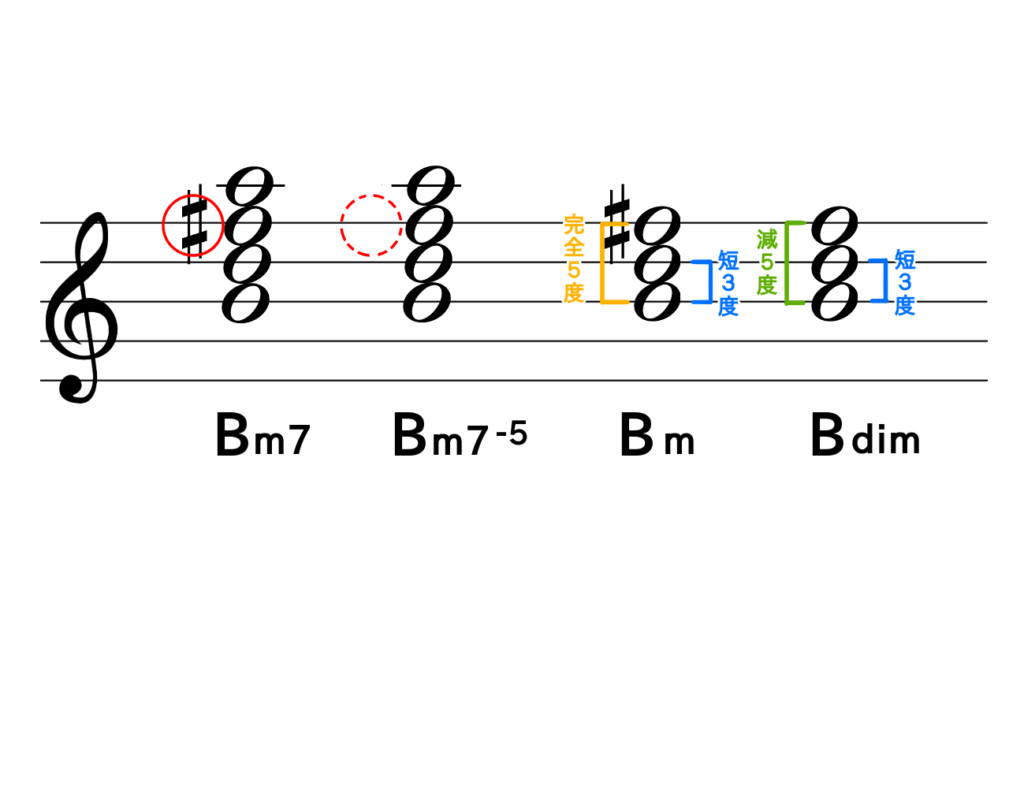

Ⅶのトライアドだけはディミニッシュになっていますが、これにマイナーセブンスがくっつくと、「m7の五度が半音下がっている」という意味で「m7-5(マイナーセブンススフラットファイブ)」というコードになります、キーCではBm7-5です。

dimがそもそも「マイナーの五度が半音下がっているコード」とも言いかえることができるため、こういった読み替えも可能になるのです。

このM7とm7はドミナントセブンスとは違い、単なる装飾です。(m7-5はいったん置いておきます)

あったらちょっと雰囲気が変わる、という感じで、音楽を動かす機能はありません。

CM7→E7→Am7→FM7

キーCでこのコード進行があったとして、

C→E7→Am→F

に変えてもそれぞれの機能自体は変わりません。

ここのEはドミナントセブンスで、明確に「Amに行きたがる」という機能を持っています。

C→E→Am→F

にしてもEの機能自体はなくならないのですが、M7やm7を取り払った時とは少々事情が異なり、ドミナントセブンスのセブンスは、単音で「とある音に落ち着きたがっている」音なので、取り除く前後では、機能が弱まるという明確な変化があります。

一方E以外のコードのセブンスは単なる装飾なので、取り除いたとしても機能が変わりません。

この単なる装飾のセブンスというのは、古典派の後の時代であるロマン派や印象派の音楽において一般的になりました。

またポップスの理論の源流であるジャズの理論においては、もはやダイアトニックコードはセブンスがくっつく前提になっており、とりあえず何でもかんでも装飾しておけ、といわんばかりに使用されます。

コードネームや構成音と共に今一度整理しておきます。

これらの、明確に由来も意味も異なる「単なる装飾のセブンス」と「機能があるセブンス」が同列のもののように語られてしまうのがセブンスのややこしいところです。

ドミナントセブンスはドミナントセブンスと言わず単にセブンスと言われたりと、名前もややこしいですね。このあたりの違いはしっかり押さえましょう。

演奏してみよう

セブンスをコードネームを見てすらすら演奏することができれば、ほとんどの曲に対応可能です。

コツとして、七度はルートからオクターブ上の音が近くにあるため、三度や五度の時のような「ルートからどれだけ上か」という発想よりも、「ルートのオクターブ上からいくつ下か」という考え方の方が頭に入りやすいという発想の転換があります。

ルートのオクターブ上から半音一つ下は長七度、メジャーセブンスになり、ルートのオクターブ上から半音二つ下は短七度、マイナーセブンスになります。

「トライアドに七度を付加する」という発想を忘れずに、セブンスをつけてコードを弾く練習をしてみましょう。

メジャーセブンスの練習

- メジャーのトライアドを、ルートのオクターブ上を含めて押さえます

- ルートのオクターブ上の音を半音下げます

- これをすべてのメジャートライアドでやってみましょう

マイナーセブンスの練習

- マイナーのトライアドを、ルートのオクターブ上を含めて押さえます

- ルートのオクターブ上の音を全音(半音二つ)下げます

- これをすべてのマイナートライアドでやってみましょう

ドミナントセブンスの練習

- メジャーのトライアドを、ルートのオクターブ上を含めて押さえます

- ルートのオクターブ上の音を全音(半音二つ)下げます

- これをすべてのメジャートライアドでやってみましょう

慣れたら、今までと同じく曲で実際に弾いてみます。

わからないコードは飛ばすかトライアドのみ追いかけるなどして、とにかく手が動くようにしてください。

まとめ

セブンスまで把握できればぐっと演奏が楽しくなります。

先述した通り、セブンスまでを演奏できれば理論的にも実際の演奏的にも不足はありません。

次はいよいよコードネームが何でも読めるようになるための最終段階になります。

今一度復習しておきましょう。